- HOME

- 学部/大学院/センター等

- 理工学部

- システム理化学科

- 数理情報システムコース

数理情報システムコース

次世代のソフトウェアをつくりたい!情報学を活かして社会の問題を解決したい!

自然現象の解明から地域における身近な問題を数理情報システムの観点から捉え、その本質から探究する科学分野を中心に学びます。特に論理基盤を与える数学を基礎に、広範囲な情報学を学び、情報に関わる科学と工学を融合させた教育研究を行います。

教育プログラムについて

情報学の基礎を実践を踏まえて学びながら、高い情報処理能力を養う

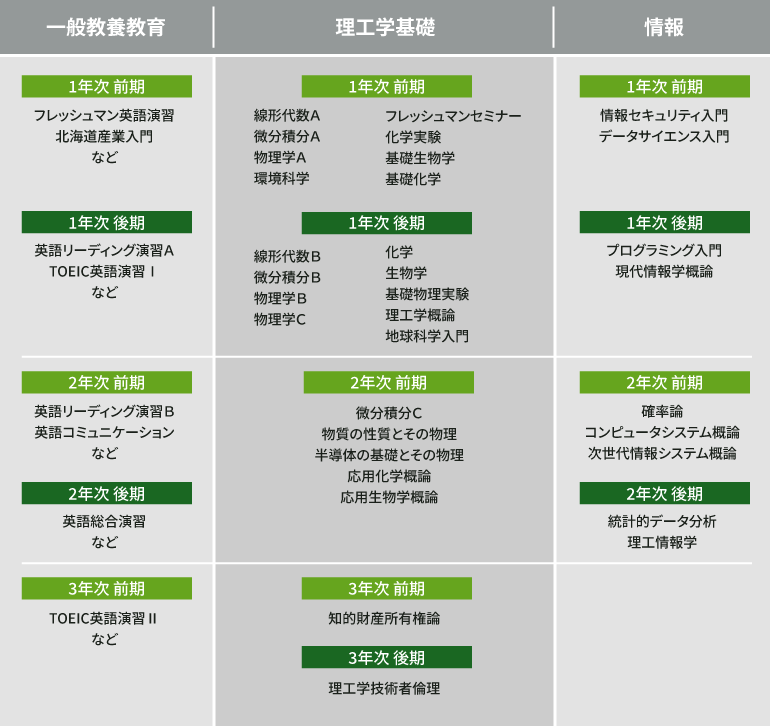

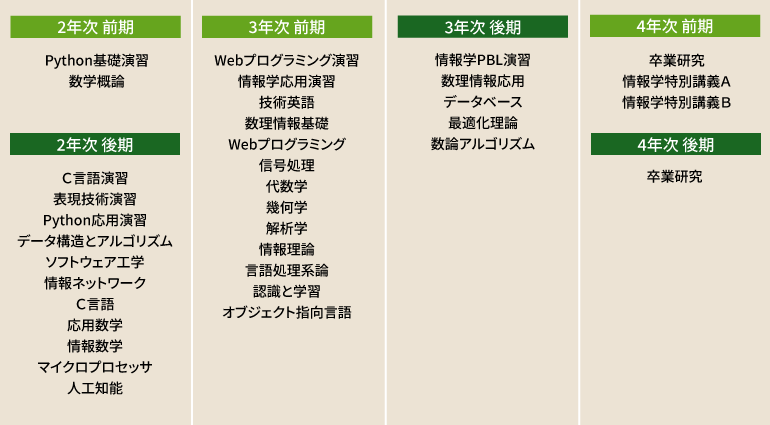

自然や社会などに関わる広範な情報を分析・処理する原理と技術及びその応用を扱う「情報学」と、基盤となる数理、これらにさらに情報技術の活用に必要な幅広い自然科学の専門基礎(主に物理、化学、生物学)を合わせて学びます。教育分野の主な柱は「情報学」「数理」「自然科学の専門基礎」です。

1年次には、理工学部共通科目、自然科学系と情報系科目の共通科目を学ぶことで、理工学の基礎を培い、データ活用能力を身につけます。

2年次には、専門基礎科目により他コースの基礎を学修して工学の基礎力を高めるとともに、コース科目の学修が始まります。また、専門に関わらず半導体工学の基礎知識を学びます。

数理情報システムコース

4年間の流れ

1年次

理工学部共通科目、自然科学系と情報系科目の共通科目を学ぶことで、理工学の基礎を培い、データ活用能力を身につけます。また、後期には理工学概論を受講し、各コースの概要を学びます。

2年次

前期には専門基礎科目により他コースの基礎を学修して理工学の基礎力を高めるとともに、コース科目の学修が始まります。また専門に関わらず半導体工学の基礎知識を学びます。後期にはコース科目を中心に学びます。

3年次

2年次後期からの引き続きでコース科目を中心に学びます。当該分野に関わる専門知識を広く修得するとともに、それらを統合して活用するための基礎から応用までにわたる演習を行います。

4年次

4年次の主たる学習は、卒業研究を通して実践的な形で行います。それぞれの分野での問題について設定される課題に対して、これまでに修得した知識を活用して達成に取り組むことで、知識をより本質的なものにするとともに問題解決能力を養います。

数理情報システムコースピックアップ

授業について

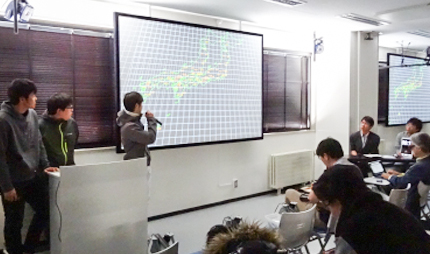

情報学PBL演習

提示された課題を解決するソフトウェアを開発する実践的な演習(PBL、Problem Based Learning)を行うことで、学生が自主的に準備、調査、学習、議論を進めながら問題を解決する力を養います。学生はグループを組み、自分たちの力で、課題ソフトウェアの開発に必要なものが何かを見極め、資料を集め、自己学習し、グループで協力しながら課題達成を目指す演習です。

研究について

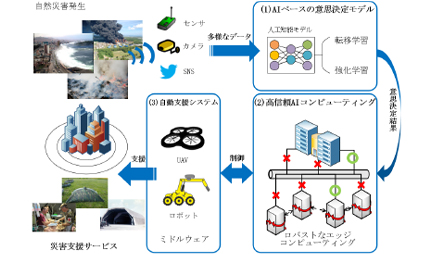

最先端の技術を用いた、より実用的な対災害システムの研究開発

2011年の東日本大震災以来、産学官が一体となって耐災害という課題に取り組んでいます。耐災害分野へのICTの活用が期待されていますが、既存のICTはデータ管理と情報伝達のための利用がメインで、十分にその恩恵を活かしきれていません。そこで最先端のAI技術や通信技術を適用し、より実用的な耐災害システムの研究開発を目指しています。具体的には、災害発生後、センサやカメラなどから収集した多種多様なデータを分析し、被害状況の正確な把握や救助などの迅速な判断を行います。また、ネットワークインフラの損傷などに影響されずにタスクを実行することで、AIによる計算結果を元にロボットやドローンなどの自動制御が可能になります。

董 冕雄 教授

研究分野

情報ネットワーク

主な研究テーマ

ICT技術を適用した耐災害システムの構築

取得できる免許と資格

免許

- 高等学校教諭一種免許状(数学)など ※教職課程単位修得が必要

就職状況

- iD

- アクセンチュア

- アルファシステムズ

- エスイーシー

- NTTデータMSE

- NTTデータ北海道

- OKIソフトウェア

- キーウェアソリューションズ

- KDDI

- ソフトクリエイトホールディングス

- つうけん

- つうけんアドバンスシステムズ

- DNP情報システム

- テクノラボ

- ドゥウェル

- 東北新社

- パナソニックITS

- 日立情報通信エンジニアリング

- ビー・ユー・ジーDGM森精機

- PFU

- 日鉄テックスエンジ

- 日本アイビーエム・ソリューション・サービス

- 日本電気

- 明栄

- 北海道NSソリューションズ

- 北海道電力

- メイテック

- モビテック

- リコーITソリューションズ

- 公務員(北海道)

- 高校教諭(北海道)

- 大学院進学(室蘭工業大学、北海道大学ほか) など