- HOME

- 学部/大学院/センター等

- 理工学部

- 創造工学科

- 機械系コース

機械系コース

世の中を支えるマシンをつくりたい!メカづくりの基本を広く学びたい

自動車や電車、航空機などの乗り物、ブルドーザーなどの建設機械、それらの動力を生み出すエンジン、エアコンや暖房の空調機器、工場での生産を担うロボットや産業機械など、機械工学とロボット工学、航空宇宙工学の基礎から応用に至る教育研究を行います。

教育プログラムについて

充実したカリキュラムで、機械工学と関連分野を幅広く学ぶ

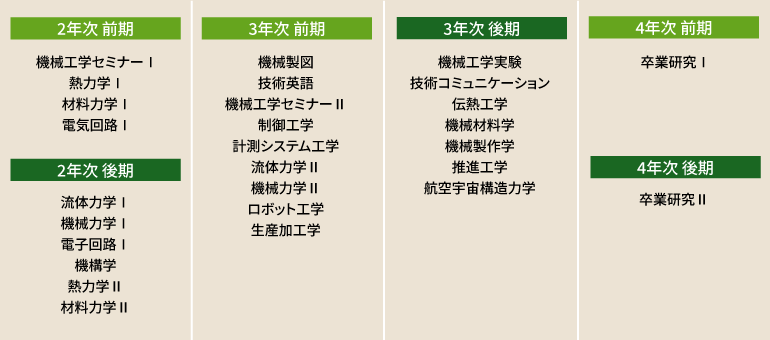

機械系コースでは、機械工学に関する教育を通じて、関連分野であるロボット工学、航空宇宙工学、電気工学、電子工学などの幅広い基礎知識を身に付け、多岐にわたるものづくり分野で活躍できる、幅広い視野を持ち、機械工学の技術を兼ね備えた技術者を育成します。2年次前期にコース分属し、力学系、システム系、エンジニアリングデザイン・実験系を主軸とし、機械工学及びその関連分野であるロボット工学、航空宇宙工学、電気工学、電子工学から構成される専門カリキュラムを体系的に学びます。

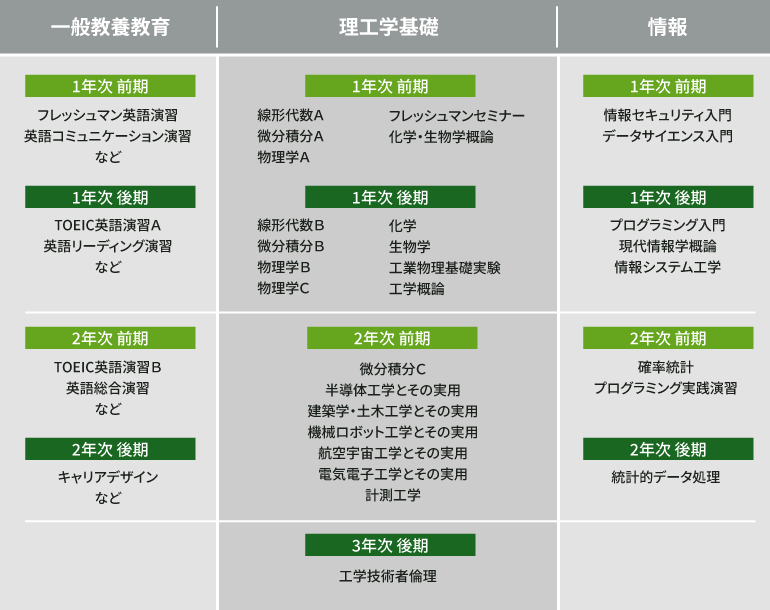

1年次には、理工学部共通科目、自然科学系と情報系科目の共通科目を学ぶことで、理工学の基礎を培い、データ活用能力を身につけます。

2年次には、専門基礎科目により他コースの基礎を学修して工学の基礎力を高めるとともに、コース科目の学修が始まります。また、専門に関わらず半導体工学の基礎知識を学びます。

機械系コース

4年間の流れ

1年次

理工学部共通科目、自然科学系と情報系科目の共通科目を学ぶことで、理工学の基礎を培い、データ活用能力を身につけます。また、後期には工学概論を受講し、各コースの概要を学びます。

2年次

前期には専門基礎科目により他コースの基礎を学修して工学の基礎力を高めるとともに、コース科目の基盤科目群の学修が始まります。また専門に関わらず半導体工学の基礎知識を学びます。後期にはコース科目の中心に学びます。

3年次

2年次後期から引き続き、コース科目を中心に学びます。必修科目や選択科目を学び、機械工学およびその関連分野の根幹となる専門知識を修得し、実習や演習により応用力を身につけます。

4年次

4年次の主たる学習は、卒業研究を通して実践的な形で行います。それぞれの分野での問題について設定される課題に対して、これまでに修得した知識を活用して達成に取り組むことで、知識を本質的なものにするとともに問題解決能力を養います。

機械系コースピックアップ

授業について

機械工学実験

機械工学実験では、10テーマ(10研究室)の各種機械工学に関連した実験を行い、授業で習った内容を自らの手を使って確認し、応用する知識を学びます。その中の一つである材料力学研究室担当のテーマは「ひずみゲージを用いた金属材料の材料定数測定」で、ひずみ(=固体の変形量)ゲージと実験データのバラツキ・有効数字の理解の元に、一般的に使われている各種金属材料の材料定数を測定します。

研究について

次世代ロボット技術の、 多種多様な作業におけるロボットハンド研究

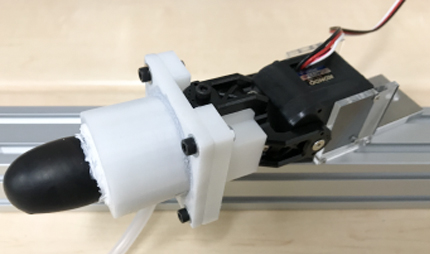

日本は人口減少社会となり、世の中を支える働き手が不足する状態になっています。それを補う手段として、ロボットや人工知能の活用が考えられています。そこで、自動化や省人化に役に立つロボット技術の開発を目指して研究を進めています。たとえば、次世代のロボットには、人と協調して作業することや人の生活空間で作業することが求められています。そのような環境で多種多様な作業ができるロボットの手について研究しています。一例として,流体を用いた多層構造のロボットの指を図に示します。多層構造化した指は多種多様な物体を簡単に持つことを可能にします。さらなる機能の向上を目指し、各層の構造の工夫や触覚機能の追加に取り組んでいます。

藤平 祥孝 助教

研究分野

ロボットハンド、物体把持/操作

主な研究テーマ

ロボットハンドにより柔軟物体を操作するための技術開発

就職状況

- JFEプラントエンジ

- 北海道旅客鉄道

- アルプス技研

- 沖電気工業

- コベルコ建機

- 日本製鉄

- セイコーエプソン

- 大成建設

- 楢崎製作所

- 日本製鋼所 など