- HOME

- 学部/大学院/センター等

- 理工学部

- 創造工学科

- 航空宇宙工学コース

航空宇宙工学コース

自分の手で飛行機を飛ばしてみたい!航空機・ロケットの仕組みを学びたい!

航空機、ロケットや人工衛星の設計や運用に必要となる飛行力学、推進工学、構造工学などの基礎を学んだ後、システム指向の航空宇宙工学を実践的に習得します。

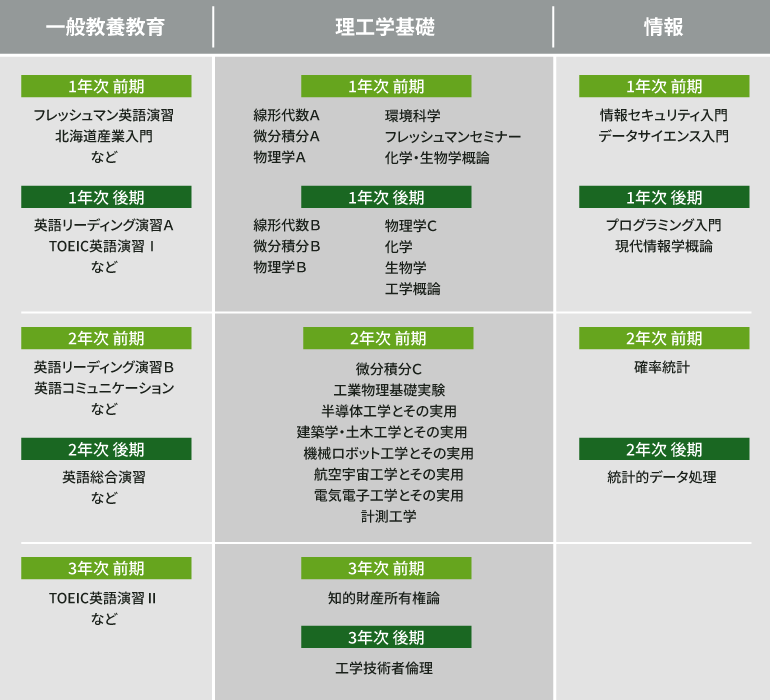

教育プログラムについて

要素技術を体系的に身につけ、システム設計能力を実践的に培う

航空宇宙分野の総合的な教育によってシステマティックな考え方を培うとともに、システムを構成する基盤技術に重点をおいた専門教育を実践的に学びます。様々な要素と技術が統合する航空宇宙システム工学の中でも最も基盤となる学問分野を集中的に学び知識と実践力に富んだスペシャリストを育成します。

1年次には、理工学部共通科目、自然科学系と情報系科目の共通科目を学ぶことで、理工学の基礎を培い、データ活用能力を身につけます。

2年次には、専門基礎科目により他コースの基礎を学修して工学の基礎力を高めるとともに、コース科目の学修が始まります。また、専門に関わらず半導体工学の基礎知識を学びます。

航空宇宙工学コース

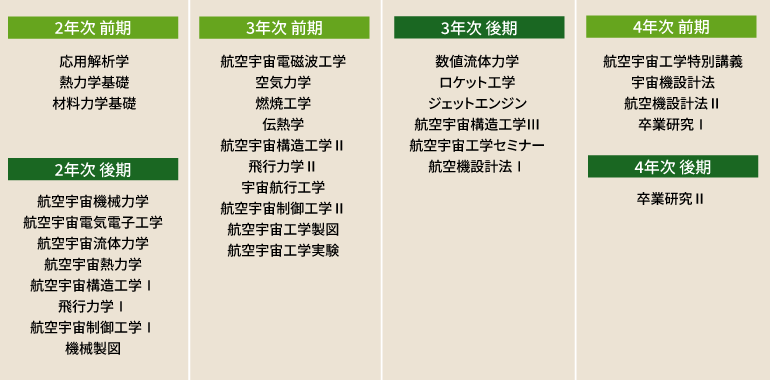

4年間の流れ

1年次

理工学部共通科目、自然科学系と情報系科目の共通科目を学ぶことで、理工学の基礎を培い、データ活用能力を身につけます。また、後期には工学概論を受講し、各コースの概要を学びます。

2年次

前期には専門基礎科目により他コースの基礎を学修して工学の基礎力を高めるとともに、コース科目の基盤科目群の学修が始まります。また専門に関わらず半導体工学の基礎知識を学びます。後期にはコース科目を中心に学びます。

3年次

2年次後期から引き続き、コース科目によって航空宇宙工学の根幹となる専門知識を修得するとともに、実習科目でシステム指向の実践的応用力を身につけます。

4年次

4年次には研究室に配属となり、卒業研究を通した実践的な学習を行います。それぞれの分野における課題に対して目標を設定し、これまでに修得した知識・技術を活用して取り組み、目標を達成することを通して、知識を本質的に定着させるとともに問題解決能力を養います。

航空宇宙工学コースピックアップ

授業について

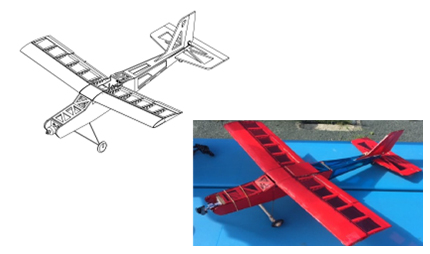

航空機設計法Ⅰ・Ⅱ

3年次後期の「航空機設計法Ⅰ」では、それまでに学んだ空気力学、飛行力学、製図等の専門知識・技術の集大成として、無線操縦・モーター推進式の模型飛行機を設計します。さらに4年次前期の「航空機設計法Ⅱ」では実際に機体を製作し飛行させ、最後に成果をみんなの前でプレゼンします。このような実践的学習を通して、航空宇宙工学分野の技術者として活躍するための素養を十分に修得します。

研究について

大気中および宇宙に至る高速飛行システムを革新する研究

「航空宇宙機システム研究センター」と連携して、「小型超音速飛行実験機(オオワシ)」を研究・開発しています。超音速を自立飛行するのに必要な、①複合材料を多用した軽量・高強度・高剛性・高機能な機体の開発、②亜音速から超音速までの安定飛行を実現する高い飛行特性を有する機体の開発、③超音速飛行を実現する高性能な推進システムの開発、④自立飛行を実現する誘導・制御・通信システムの開発を行っています。これらの研究・開発には、「航空宇宙機システム研究センター」に配属になった学部生が、卒業研究として教員、大学院生の指導を受けながら実施しています。

内海 政春 教授

航空宇宙機システム研究センター センター長

研究分野

航空宇宙システム工学、ロケット推進工学

主な研究テーマ

超音速用ジェットエンジンやロケットエンジンに関する要素技術およびシステム技術の開発

取得できる免許と資格

免許

- 高等学校教諭一種免許状(工業)など ※教職課程単位修得が必要

就職状況

- 全日本空輸

- DOWAホールディングス

- IHI

- JFEプラントエンジ

- 北海道旅客鉄道

- NOK

- いすゞ自動車

- AIRDO

- クボタ

- コベルコ建機

- スズキ

- ナブテスコ

- 荏原製作所

- 海上自衛隊

- 月島機械

- 古河機械金属

- 航空自衛隊

- 高砂熱学工業

- 三菱自動車工業

- 三菱電機エンジニアリング

- 住友重機械工業

- 日本製鉄

- 新菱冷熱工業

- 川崎重工業

- 川重岐阜エンジニアリング

- 大林組

- 中央エンジニアリング

- 中菱エンジニアリング

- 東京消防庁

- 日鉄テックスエンジ

- 日本通運

- 日本飛行機

- 日立オートモティブシステムズ

- 日立産機システム

- 日立造船

- 菱友システムズ など