研究ニュース

非層状物質の原子層を網羅的に予測する新手法 〜シリコンや金の原子層も自動予測〜を開発しました

室蘭工業大学大学院工学研究科 小野頌太教授は、非層状物質の原子層を網羅的に予測する新手法 〜シリコンや金の原子層も自動予測〜を開発しました。これらの研究成果は、8月1日(金)に米国物理学会から発行された「Physical Review B誌」に掲載されました。

研究のポイント

- ナノスケール薄膜のエネルギーと厚さの「反比例関係の破れ」で原子層化を判定

- 従来見過ごされてきたシリコンや金の原子層もハイスループット計算で自動検出可能

- 非層状物質の原子層を含むデータベース拡張で材料探索を加速

研究の概要

室蘭工業大学理工学部システム理化学科 物理物質システムコースの小野頌太教授は、従来予測が困難であった「非層状物質の原子層」を探索する新しい計算手法を開発しました。ナノスケール薄膜のエネルギーと厚さの反比例関係に注目し、網羅的な第一原理計算を実行することで、シリコンや金などの非層状物質においても、安定な原子層を自動抽出することに成功しました。本成果は、非層状の多元化合物に対する新たな原子層構造の予測を可能とするものであり、大幅な二次元物質データベースの拡張や、材料探索の加速に大きく貢献することが期待されます。

これらの研究成果は、8月1日に米国物理学会発行のPhysical Review B誌に掲載されました(責任著者:小野頌太)。

研究の内容

2004年に炭素の原子層である「グラフェン」が合成され、低次元物質特有の電気的・機械的性質を持つことから、次世代技術の基盤材料として注目を集めてきました。これ以降、窒化ホウ素(BN)や二硫化モリブデン(MoS2)など、「層状物質の原子層」が次々と発見されています。一方、母物質が層状ではない場合においても、シリコン(Si)、金(Au)、数種類の元素からなる化合物など、様々な「非層状物質の原子層」が実験的に合成され注目を集めています。しかし、どのような非層状物質が原子層化するのかに関して、理論的な予測方法は確立されていませんでした。

本研究では、非層状物質のナノスケール薄膜を対象に、薄膜のエネルギーと厚さの間に成り立つ反比例関係に着目しました。量子力学に基づく高精度な薄膜エネルギーの網羅計算を実行し、原子層極限で反比例関係が破れることが、原子層として安定化するための指標となることを明らかにしました。本手法を用いて、実験で合成済みのシリコンや金の原子層を再現できるだけでなく、二元および三元化合物における未知の原子層構造を予測できることも示しています。

現在、世界中で二次元物質の安定構造や基礎物性を収録した大規模計算データベースが開発されていますが、登録されているのは主に層状物質由来の剥離型原子層です。本研究で開発した手法を用いることで、非層状物質の原子層も含めた大幅なデータベース拡張が可能となり、次世代デバイスの基盤となる新材料探索の加速が期待されます。

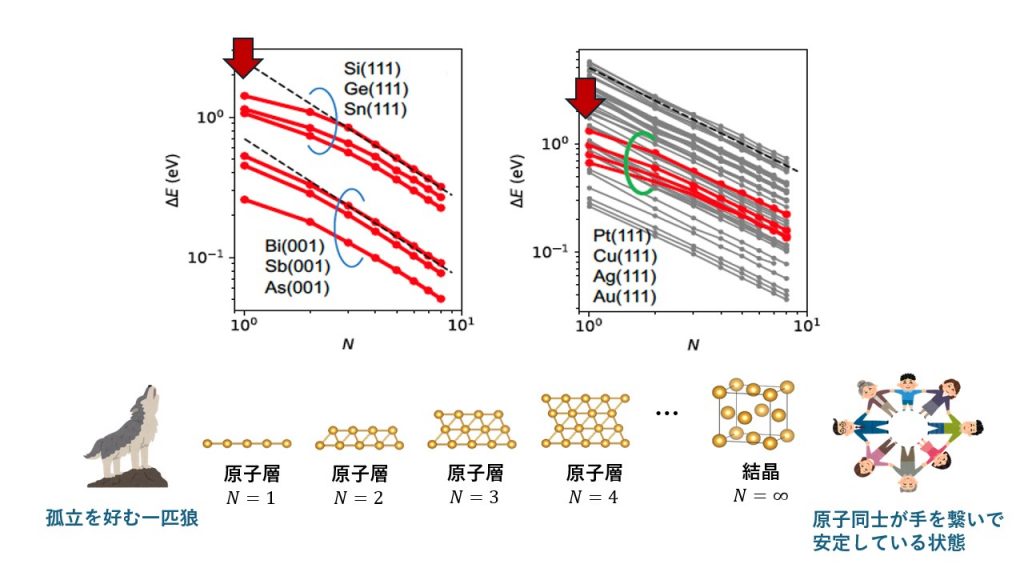

図1:(上)半導体および金属元素の薄膜エネルギーの層数N依存性。Si, Ge, Snの(111)表面、Bi、Sb, Asの(001)表面、Pt, Cu, Ag, Auの(111)表面から切り出した薄膜はN=1の原子層でエネルギーが下がり、破線で示した「反比例関係」から下方にずれる。(下)薄膜(N=1,2,3,4)の側面図と3次元結晶。N=∞となる3次元結晶は、原子同士の3次元的な結合により安定化している。N=1となる原子層では、通常、結合の手の数が減るため不安定であるが、シリコンや金では電子分布の再配列が生じて安定化する。例えて言えば、シリコンや金は孤立を好む一匹狼である。

(エネルギー計算には第一原理計算プログラムQuantum ESPRESSOを使用、結晶構造の可視化にはVESTAを使用、左右の図はいらすとやから引用)

論文情報

論文名:Framework for identifying non-van der Waals two-dimensional materials

雑誌:Physical Review B 112, 075403 (2025).

著者名:Shota Ono

URL:https://doi.org/10.1103/crw6-zvpx(オープンアクセス)

研究助成

本研究は、科学研究費補助金基盤研究(B)「非層状物質原子層エンサイクロペディア」(代表:小野頌太、研究課題:JP24K01142)、同基盤研究(C)「原子層合金科学の展開」(代表:小野頌太、研究課題:JP21K04628)による支援を受けて行われました。また、本研究の計算結果は、東京大学物性研究所のスーパーコンピューティングシステムを活用して得られました。

用語解説

※1 層状物質と非層状物質

層状物質は、原子層(二次元物質)が面に垂直な方向に積層されたものであり、各原子層はファンデルワールス力で弱く結合している。このため、スコッチテープを用いた力学的な方法により原子層を剥がすことができる。一方、非層状物質は、共有結合や金属結合により原子同士が3次元的に強く結合しており、力学的に原子層を剥がすことは困難である。非層状物質の原子層をつくるための様々な合成方法が研究されている。

※2ナノスケール薄膜のエネルギーと厚さの反比例関係

物質のある表面からN原子層分の厚さを持つ薄膜を切り出し、薄膜化したことによる余剰エネルギー△EをNの関数としてプロットすると、△EはNに反比例する。本研究では、量子力学的な計算を実行することで、N≥3程度で反比例関係が成立することを確認している。

研究に関する問い合わせ

室蘭工業大学大学院工学研究科しくみ解明系領域 教授

小野 頌太

E-mail:shotaono@muroran-it.ac.jp

報道に関する問い合わせ

国立大学法人室蘭工業大学総務広報課秘書広報係

Tel:0143-46-5008

E-mail:koho@muroran-it.ac.jp